第1回. ヒトを正しく理解する方法

こんにちは。DI事業本部で副事業本部長をしていた田村です。

本部のデジタルHR領域を担当しています。

「デジタルHR - ヒトを科学する」のシリーズでは、DI事業本部のHR領域の特徴的な取り組みをいくつか、数回に分けご紹介していきます。

目次

デジタルHRへの挑戦

「デジタルマーケティングで幸せな社会を作る」

これが、僕らのミッションであり、それを本気で実現するために、僕らは各々に様々な役割を与えられて、毎日を真剣にチャレンジしている。

それぞれ歩んできたキャリアも違うし、性格特性や得意領域も異なるけど、僕らは全員「デジタルマーケッター」だ、ということだけは変わらない。もっと言えば、「デジタルマーケティングマフィアであれ」というのが、僕ら共通の行動理念である。

僕らはマフィアなんで、デジタルマーケティングに関しては、クライアントを遥かに凌ぐ知見や経験が求められる。

ひとたびクライアントの前にたてば、

- 顧客満足度、ブランド認知率、クリック単価、トランザクションコンバージョン率等々のデータを踏まえたマーケティング施策を提案

- デジタルマーケティングを効率的に実施するための管理データ指標策定や実施計画立案を推奨

- そもそもデータを適切に蓄積するためのITインフラ構築の必要性

とかを堂々と謳う。

デジタル時代のマーケティングの「肝」は、「データの可視化」「成果の見える化」です、要は「データドリブン」ですよ、とか宣う。

一方、我が身を振り返ると、データドリブンには程遠い、従来、旧来のやり方から抜け出せないマネジメントを普通に実施していたりする。その主たる領域は、HRだ。

「KKD」と表現されるように、「勘と経験と度胸」で人材管理、評価、活用を行ってきた。クライアントの前では、客観的なデータに基づいた判断を推奨する裏側で、自分たちのマネジメントは極めて主観的、直感的な判断を是とする。医者の不養生というよりも、坊主の不信心に近いかもしれない。

これからの2年で、デジタルマーケティングマフィアとして勝鬨を上げることを考えたときに、自分たちのことも同じアプローチで徹底的に考えるべき、と至極当たり前のことに気づいた。

そんなわけで、デジタルマーケティングマフィアが、本気で自分たちの「HR」について考えてみた。

データドリブンで、科学的に、マーケティング論を駆使してHR施策を考えた時に、そのベースメント・インフラ・プラットフォームとして打ち出したのが本稿のテーマである「デジタルHR」への取り組みである。

ヒトを科学する際の3つの視点

従来の経験と勘に頼ったマネジメントから、データドリブンでのマネジメントに切り替えるということは、ヒューマンリソースを科学的に、定量的に、客観性をもって見極める必要があるということだ。

そこで「ヒト」を科学するために、大きく下記の3つの視点でアプローチした。

ヒトを科学する際の3つの視点

- 視点1. どんな人物なのか

- 視点2. 何ができるのか

- 視点3. どんな状態なのか

視点1:どんな人物なのか

その「ヒト」の性格や仕事に対する動機を定量的に見える化するアプローチ。

性格特性因子の組み合わせや強弱から可視化した。

この分析には、複数のアセスメントツールからレイル社のマルコポーロを選定、導入した。

視点2:何ができるのか

上司の定性的な評価を定量化、可視化、標準化するために、各ポジションとその職務要件を明確化した。(なお、このポジションは評価制度との紐づけも容易にすることも目指している。)

視点3:どんな状態なのか

個々のメンバーの心理状態や組織に対する貢献意欲を可視化。

これには、アトラエ社のwevoxを導入し、いわゆるエンゲージメント状態をパルスサーベイした。

僕らもそうであったが、従来の企業が長年重視してきたポイントは、「2. 何ができるのか」という部分で、知識・技術知見・ノウハウ・資格・プロジェクト経験等、見えやすく、かつ成果に紐づきやすいところだ。

ただ、実際活躍しているメンバーを考察してみると、見えにくいところではあるものの、そもそも「1. どんな人物なのか」が非常に重要なファクターだと(当たり前であるが)気づかされることになった。

そこで本記事では、「1. どんな人物なのか」をいかに知るかについて、その取り組みを紹介していこうと思う。

ヒトを「分解」する

まず「1. どんな人物なのか」を知るにあたり、「ヒト」の性格特性を分解してみた。

これにはBig5パーソナリティ特性分類をベースとして、レイル社独自のビジネスBig5、モチベーション理論等を組み合わせた(いずれもレイル社のマルコポーロ組み込み機能)。

マルコポーロは特性因子数も多いので、今後、活躍者や退職者との比較、相関分析などもやりやすい。

実際にこれらを利用し、手始めに周りの人をスコア化してみた。

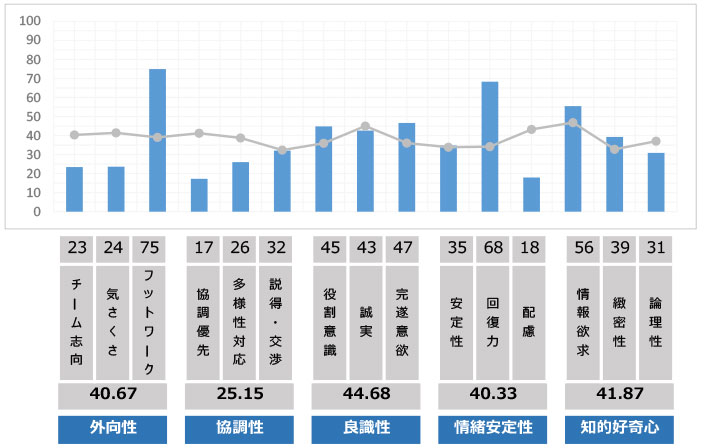

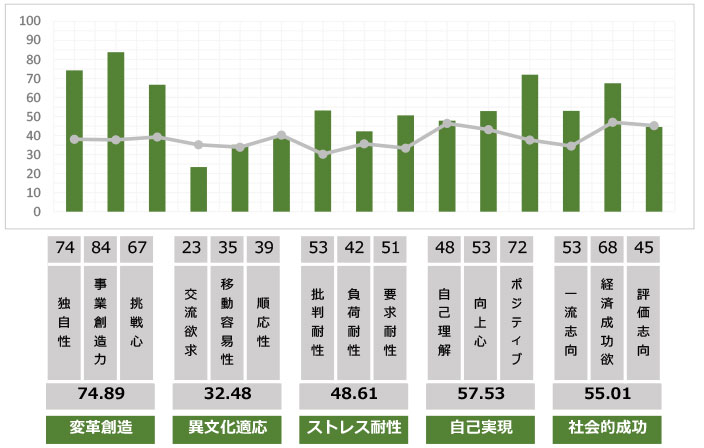

下記は僕らのボスである所常務執行役員のBig5とビジネスBig5のグラフである。

社員の平均をグレーの線グラフで表記しているので、その波形と棒グラフを比較してみてもらいたい。全体を通した波形が、本人の個性を浮かび上がらせる。

部分的にピックアップして細かく見てみよう。

「外向性」に見える特徴

Big5の「外向性」(外部の世界との関わり方)の特徴としては、「チーム志向」や「気さくさ」は低いものの、「フットワーク」(状況を敏感にとらえて自らが素早く行動や決断する力)で補っている。

「協調性」に見える特徴

Big5の「協調優先」「多様性対応」とビジネスBig5の「交流欲求」が低いのも併せると、つまり、他力を当てにしない独力本願がベースなのであろうと波形から読み取れる。根がシャイなのだ。

「知的好奇心」と「変革創造」に見える特徴

Big5の「情報欲求」とビジネスBig5の「変革創造」が衝撃的な程に図抜けて高いのは、外部の世界のニーズを捉えて、ゼロから何かを生み出す志向性から生じたと捉えるべきであろう。

「良識性」「知的好奇心」「自己実現」に見える特徴

Big5の「良識性」の3項目(「役割意識」「誠実」「完遂意欲」)や「論理性」、ビジネスBig5の「自己理解」(自分が出来ることと出来ないことを把握する力)が一定のスコアがあることを総合的に捉えると、決して無茶な無謀なアイデアに突っ込むタイプではないことも浮かび上がってくる。

「情緒安定性」に見える特徴

Big5の「配慮」に欠けるのは、自分自身は失敗しても立ち上がれる(「回復力」)のと右肩上がりの未来を信じている(「ポジティブ」)から、他人もそうだと思ってしまうところがあるのだろう。

人は誰でも失敗を重ねながら、傷つきながらでも前に進むものだと、たぶん、信じているタイプだ。(こういう人を上司に持つと、苦労する人もいるだろう・・・笑)

このように、一見、個別の特徴的な(スコアが目立って高いとか低いとかの)特性因子をピックアップして説明することは出来るのだが、これだけでは、特徴的な因子により、その人の解釈が特定の方向にミスリードされる懸念があった。

ヒトを「理解」する

僕らは、レイル社のスーパーHRプロファイラーと数回に及ぶ打合せを重ね、丁寧にアドバイス頂きながら、下記3つの方針を定めた。

ヒトを「理解」する上での3つの方針

- 方針1. 人は特性因子の組み合わせで構成される。個別の特性因子だけで判断はしない。

- 方針2. 特性因子に良い悪いの色をつけない。

- 方針3. 類型論で全体像を把握しやすくする。

それぞれ説明していこう。

方針1:人は特性因子の組み合わせで構成される。個別の特性因子だけで判断はしない。

当たり前の話であるが、どんな人だろうと良いところもあれば、悪いところもある。

スコアの低いところだけを取り出して(もしくは高いところだけを取り出して)、その人を判断するのはやめよう、と。

特定の項目(例えばストレス耐性)が低いからNGとか、協調性がないから不採用とか、逆に向上心が高いことを採用判断項目にするとか、そういうのはやめよう、と。

この方針は、採用だけでなく、配属やアサインでの活用施策を定めるときにも、個別の特性因子だけで判断しない(全体の波形で個性を読み取ろう)という方針につながった。

方針2:特性因子に良い悪いの色をつけない。

どの特性因子にも良い面と悪い面はある。そして、どちらの面が表層化するかは、アセスメントでは分からない。

それはコインの裏表であり、光と影である。その二面性は常にセットで扱うべきものである。特性因子の一面的イメージだけで、善悪をつけるのはやめよう、と。

例えば「協調性」のスコアが低い人は、以下の二面性を併せ持つ。

例:「協調性」のスコアが低い場合

- 表:周囲の雰囲気に流されず、自分の意見を持った言動ができる

- 裏:仲間やチームへの協調性が欠け、浮いた存在になりがち

逆に「協調性」のスコアが高い人は、以下の二面性を併せ持っている。

例:「協調性」のスコアが高い場合

- 表:仲間やチームのことを気遣った振る舞いをすることが出来る

- 裏:自分の意見を強く持たずに周りに流されてしまうことがある

特性因子やそのスコア自体に、良い悪いはない。

僕らは、メンバーのデータを全体に展開する際にも、個別特性因子の表と裏は常にセットで扱うことを心掛けた。

方針3:類型論で全体像を把握しやすくする。

個別特性因子の積み重ねだと詳細まで可視化、定量化できるが、一体全体どんな人なのか、さっぱり分からなくなりがち。

このままだと、現場のマネージャーが活用できない懸念が生じた。

そこで、幾つかのパターン、型に(無理やりでも)分類して説明することで、その人物を分かりやすくするアプローチを(補足的に)導入することにした。いわゆる「類型論」の活用である。

マルコポーロには、デビッド・メリルのソーシャルスタイルや、ユングの心的エネルギー+モチベーション理論をベースした類型論のアプローチがビルトインされているものの、僕らは熟考の上、僕らの組織を構成しているメンバーに最適な分類論を独自構築する方法を選んだ。

DIオリジナル類型論の構築

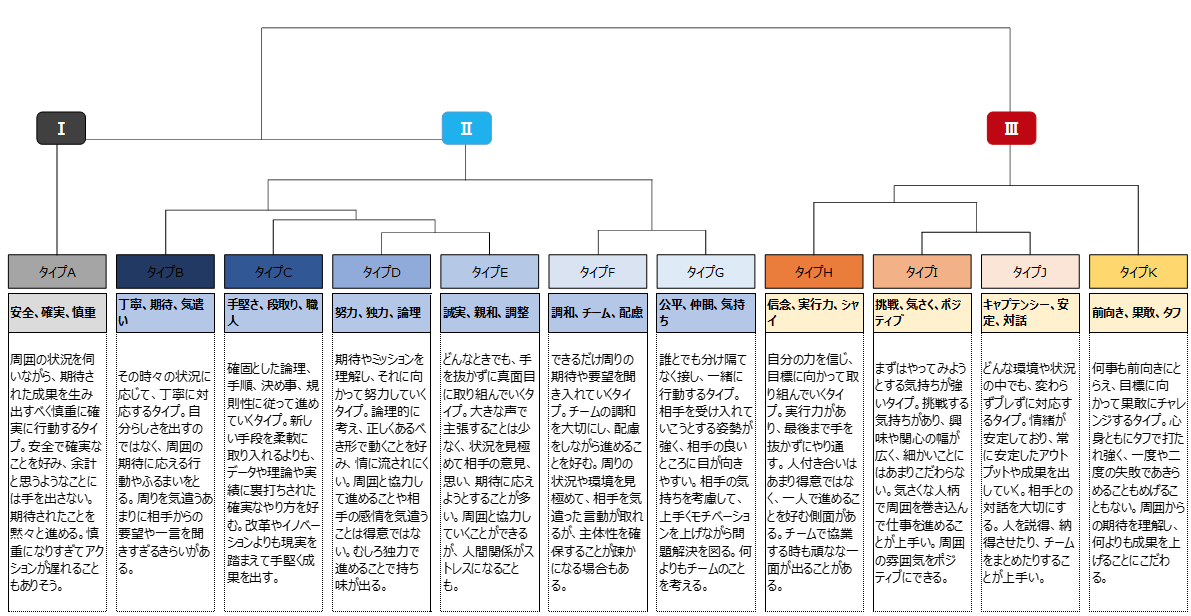

レイル社のアナリストの全面協力のもと、本部2,000人のデータをクラスタ分析してもらった。

大きく分類すれば、3つに大別されるのだが、それだと血液型診断並みの大雑把さになってしまう。

さらに枝葉を区分けして、全部で11のタイプを作った。

例:所常務執行役員(Ⅲ-Hタイプ)の場合

たとえば、所常務執行役員と同じタイプ(Ⅲ-H)は本部で約200人いるのだが、特徴的な特性因子を抜き出すと下記となる。

特徴的な特性因子

- スコアが高いもの:情報欲求、オリジナリティ、事業創造、挑戦心、経済的成功志向、評価志向達成動機

- スコアが低いもの:チーム志向、気さくさ、協調優先、説得、交渉、安定性、批判耐性要求、指示耐性

上記の特徴をざっと見れば、何となく人となりをイメージできると思うが、より分かりやすくするために、タイプごとに補足説明を付加した。

タイプⅢ-Hの補足説明は、特性因子の特徴を踏まえるとこうなる↓

初稿:"タイプⅢ-H"とは

自分で調べて思いついたアイデアをとことんまで追求する。確実性よりも自らの感性とチャレンジング精神を優先する。自分第一主義でチームや仲間のことなどは深く考えない。気さくさに欠けた人物であり、人から指示や要求されることを嫌う。批判を排除(無視)してでも達成しようとする強引さも保有する。

しかしこれだと、さすがに各特性因子の影が色濃く出すぎているし、何よりもこのままリリースすると、とある権力者から圧力をかけられて、この取り組みがつぶされることも僕は恐れ、全体的にポジティブで柔らかい表現になるようにした。

最終的に採用したⅢ-Hの説明はこんな感じだ↓

最終稿:"タイプⅢ-H"とは

自分の力を信じ、目標に向かって取り組んでいくタイプ。実行力があり、最後まで手を抜かずにやり通す。人付き合いはあまり得意ではなく、一人で進めることを好む側面がある。チームで協業する時も頑なな一面が出ることがある。

そして全11タイプに補足説明文と3つのキーワードを付与し、「DIタイプ」というオリジナルの類型論を構築し、個人のプロファイルが参照できる「DIパーソナルシート」をリリースした。

11個のDIタイプやDIパーソナルシートのご紹介まで踏み込みたいが、それは次回。

今日はここまで。