FRONT END ENGINEER

チーム全体でスキルUPして 生産性を高めたい チーム全体で スキルUPして 生産性を高めたい

エクスペリエンスデザイン統括部

フロントエンドエンジニア

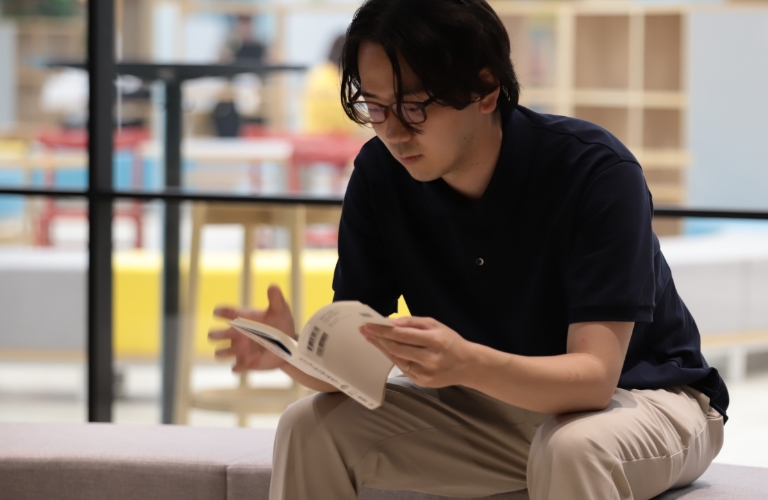

荻野 盛陽

●フロントエンドエンジニア

●キャリア採用

●ワークライフバランス

●PDCA

結婚を機に、転職を決意

前職ではどんなことをされていたのですか?

前職でも、今と同じフロントエンドエンジニアとして働いていました。転職を考え始めたのは、私ごとなんですが、結婚したっていうのがきっかけですね。前職は小さなベンチャー企業だったため、働き方もアグレッシブで。ひとり身だった時は、それも特に気にならなかったんですけど、パートナーができて、もう少しワーク・ライフ・バランスを見つめ直して安定した会社がいいな、と思うようになったのが理由です。トランスコスモスは現在はリモートの方が多いですし、せっかくなら前職と全く違う環境がいいかなと思って。社内ルールや社員規模も前職とは大きく違っていたので、そのあたりも自身の経験になるかな、と思って入社を決めました。

トランスコスモスに入社して驚いたことは?

教育の制度がしっかりしていますよね。特に新卒の方は、十分な研修期間が設けられているのがすごいな、って思います。あと、申請やルールがしっかりしていて、前職とはリスクへの考え方がまったく違う印象です。たまに、申請が大変に感じることはありますけど(笑)。

トランスコスモスへの転職後、生活スタイルに変化はありましたか?

残業時間が減りましたし、今はリモートが中心のため、通勤の往復時間が減るだけでも、違うなと感じています。まったく残業がないわけではないですが、月20時間以内には収まっているかな、という印象です。前職では帰宅時間も遅く、私自身も仕事人間だったんですが、今は趣味とかプライベートの充実さもかなり出てきたかな、と思います。平日に夫婦でご飯に行ったりもできるようになりました。

お客様と直接コミュニケーションして、スピード感のある開発を実現

お客様と直接コミュニケーションして、スピード感のある開発を実現

今はどんな業務をされていますか?

今はアジャイル開発※という手法を取り入れて、新規ページの制作や検証を重ねるチームに入っています。

- アジャイル開発とは・・・短い開発期間で、細かな単位での実装とテストを繰り返す手法。事前に取り決めた各工程を一つずつ完了させていく従来の開発手法(ウォーターフォール開発)とは異なり、柔軟に対応できるのが特長。

仕様やスケジュールをガチガチに固めるウォーターフォール開発とは違って、1週間とか短いスパンで「ここまで作って、こういう価値を見出しましょう」って少しだけを決めて、とにかくたくさんリリースするんです。それでリリース後にユーザーの反応を見て「思ったより、クリックされていないな」「意外とこのページが見られているな」だったりを検証して、それを分析することで、その後の対応を都度、考えていく、というのがアジャイル開発の特長です。

アジャイル開発は前職でもやったことがなくて、僕自身、未経験でした。ただ、エンジニアがお客様と直に交渉を行うということが、アジャイル開発の特長でもあるので、その辺のスピード感は自分の性に合っていて、すごくやりやすくいと感じています。

エンジニアが、お客様と直接やり取りをすることもあるんですね!

通常、お客様とのコミュニケーションはディレクターが表立ってやってくれることが多いので、珍しい方かなとは思います。ディレクターがお客様から聞いたことをディレクターからエンジニアへ、みたいにワンクッションを挟むより、お客様とエンジニアが直接やり取りした方が、やっぱりスピード感は違いますね。

お客様とコミュニケーションをとる中で意識していることはありますか?

自分を含めて、エンジニアって話し慣れていない人が多いので、そこは最初の方は苦労しました。僕自身も性格的に人見知りだったりするので、人と話すのは得意じゃない方なんですけど……。ミーティングの度に「今の伝わりづらかったかな」「こういう言葉を選べば、もっと反応が良かったのかな」と自分で振り返ったりしています。

業務の中で特にやりがいを感じるのは、どんなところですか?

今のクライアントは誰もが知る大手の企業様なので、かなりのユーザーの方がページを見に来られます。自分が携わったページが何十万人もの方にアクセスされるっていうのを検証ツールで確認できた時は、すげぇ!って思います。あと、お客様がすごくいい方で、「社内で高い評価をされている」ということを逐一教えてくださるので、それもモチベーションにつながっています。

マネジャーとして

チームビルディングにも注力

チームの雰囲気はどうですか?

所属する課には30名ぐらいフロントエンドエンジニアが在籍していて、小さいグループ単位に分かれて動くことが多いです。同じチームで働くエンジニアは、みなさん素直で、わからないことはわからないって言ってくれますし、反応も良くて、すごくやりやすいチームだな、という印象ですね。基本はチーム単位で動きますが、人手不足の場合は課内で助け合ったりもします。某マンガにちなんで「バスターコール」って呼ばれています(笑)。

マネジャー職として、部下の皆さんとはどう接していますか?

3名の部下がいますが、1on1をしたり、チームビルディングの一環で飲みに行ったりもしました。僕自身、1回もリアルで会ったことがない方を評価するのが気持ち悪かったので「1回ぐらいは会いたいな」と思って。実際に会ったら、印象が変わった人もいました。リモートワークでは仕事の話以外をわざわざしないなと思ったので、実際に会ってプライベートな話も聞けて、楽しかったですね。

何よりもチーム全体のスキルアップを

今後、荻野さんご自身はどうなっていきたい等ありますか。

自分自身というよりは、メンバー全体のスキルや能力をあげていって、全体の生産性を高めていきたいな、と思っています。結果的に課の利益になれば、それでいいかな、と。そのために、「どうすれば効率よくスキルアップができるのか」を考えています。

ひと昔前は、スキルアップといえば本しかなかったですが、今は検索で色々でてきますし、AIに聞けば答えが返ってくるので、何でも丸暗記というのではなく、ツールをどう使いこなすかが大事かな、と。どう調べれば出てくるのか、イメージとしては本棚から取り出して確認する、という感じですかね。「記憶力の使い方」みたいなところが大事かな、と思います。

スキルアップのためにご自身が普段から実践していることはありますか?

技術的なトレンドは、SNSで情報収集することが多いですね。Xで有名なエンジニアをフォローしていると、その方が尊敬している、もっとすごいエンジニアとかに芋づる式に繋がっていくので、それでフォローを広げていくことでインプットができていると思います。海外のエンジニアが話したことを翻訳してSNS上で発信してくれている方もいらっしゃるので、そこから最先端の知見を得たりしています。僕自身、活字がすごく苦手なので、本よりSNSの方がよく使います。

荻野さんご自身は、どんなことにチャレンジしていきたいですか?

今後はAIも積極的に活用していきたいなと思っています。AIにコードを書かせることはもちろん、テストをしてもらったり。Googleで調べていたことをAIに聞くことで、ページ検索の時間も削減できますし、あとはコードに穴がないかを判断してもらう検証のようなこともAIでやっていきたいですね。今ちょうど試験的に、フロントエンド課で人柱的に「いよいよ使ってみようか」という段階になっているので、検証を重ねて、業務にもどんどん活用できたら、と思っています。